Actualidad

La violencia política en la Argentina del siglo XX: El radicalismo entre el heroísmo y la vergüenza.

Por Aldo Duzdevich

La presente forma parte de una serie de notas sobre la violencia política en la Argentina, en las que intento un análisis del contexto, la oportunidad, los costos, y los limites de la violencia política.

Cuando hablamos de violencia política en Argentina, la experiencia mas cercana, los años 70 nos remiten a hablar del peronismo. El golpe de 1955. La siguiente etapa de la resistencia popular. El nacimiento de los grupos guerrilleros, a partir del 1966. En el 73-76 la suma de guerrilla y Triple A y finalmente el proceso militar.

Pero, haciendo este recorrido histórico del siglo XX que inicié la nota anterior hablando de la Revolución del Parque, uno se encuentra primero, con un relato poco difundido: la gesta revolucionaria del radicalismo en su lucha por el sufragio universal. Y luego, como si alguien quisiera reafirmar la idea que la historia nunca es lineal, sino que esta plagada de tropiezos y contradicciones; se nos presentan tres grandes hechos de represión estatal, que solo serán superados por el terrorismo de estado impuesto a partir de 1976.

Hace pocos días en un programa de TV Pepe Mujica decía: “Muchos se equivocan al pensar que la historia transcurre en blanco y negro. La realidad dice que la historia transcurre en una infinita gama de grises”. Comparto ese pensamiento e intento reflejarlo en lo que escribo. Soy un convencido que la lógica binaria aplicada a la historia y la política ademas de poco inteligente paraliza e impide avanzar hacia objetivos superiores. Blanco o negro, buenos o malos, son simplificaciones validas en las películas de cowboys o cuentos infantiles; pero no para entender la complejidad de los procesos politico-sociales.

Por eso revisar la historia sirve, para ampliar nuestro conocimiento y comprensión,y nos permite discernir el presente con una mirada de mayor amplitud. Confieso que mi intención, es generar mas preguntas que respuestas; porque entiendo que dudar es el ejercicio mas sano de la inteligencia humana.

La violencia revolucionaria del radicalismo

En mi nota anterior hablé de la Revolución del Parque de 1890, realizada por la Union Cívica, que tres años después se dividirá para dar nacimiento a la Union Cívica Radical . Su primer líder fue Leandro N Alem, quien luego de su suicidio en 1896, será reemplazado por su sobrino Don Hipólito Yrigoyen.

Eran las épocas del “voto cantado”. Se votaba a viva voz y obviamente la policía y los matones al servicio de los caudillos conservadores controlaban que nadie les vote en contra. El dirigente radical santafesino Marcial Candioti había expuesto: “Vamos a ir a los comicios con el arma de la ley; pero si se nos cohíbe, si se pretende cortarnos el paso con amenazas o robarnos con fraude el triunfo, iremos también, pero con la constitución en la mano y el revólver en el cinto”

Tres levantamientos armados derrotados lideró el radicalismo 1890, 1893 y 1905 reclamando el voto secreto, hasta lograr en 1912 la Ley 8.871 (Sáenz Peña) de voto masculino, universal, secreto y obligatorio. Una de las razones por la cual el voto fue solo masculino, fue que el único registro o padrón de la época era el de varones, usado para reclutarlos en el servicio militar obligatorio.

Luego del golpe contra Yrigoyen en 1930, las minorías conservadoras retomarán las practicas del “fraude patriótico” , y grupos radicales en la Mesopotamia volverán a tomar las armas en 1931, 32 y 33.

Como sostiene en sus últimos trabajos Hilda Sabato, los actores que por esos años apelaban a la vía armada “entendían que en algunas circunstancias recurrir a la violencia no estaba reñido con la civilidad sino todo lo contrario […] La figura del ciudadano en armas y de la representación de la revolución como derecho y deber del pueblo frente a la opresión constituían elementos centrales de un imaginario político liberal-republicano de gran arraigo”

Al radicalismo y sus líderes Leandro N. Alem y Don Hipólito Yrigoyen le debemos el haber parido con su sangre nuestra incipiente democracia en 1916, primer gobierno surgido de elecciones libres.

El primer gobierno popular de Yrigoyen

Yrigoyen fue un férreo defensor de la linea nacional anti-imperialista. Fundó YPF para desprenderse de las del petroleras norteamericanas. Protegió la industria nacional. Estableció rigurosos controles a los ferrocarriles en manos de los británicos. Reglamentó el trabajo en obrajes y yerbatales. Creo las primeras cajas de jubilación para obreros y empleados de servicios públicos. Jerarquizó a las organizaciones sindicales, y le dio voz para solucionar reclamos obreros. De 1916-1930 la economía creció a un ritmo del 8,1% anual . En materia educativa creó 3164 escuelas primarias; impuso el guardapolvo blanco; introdujo el bachillerato nocturno; redujo el analfabetismo del 20 al 4%; y acompañó e impulsó la Reforma Universitaria de 1918.

La UCR no controlaba el Senado, ni las gobernaciones de provincias . Su gobierno, estuvo condicionado por un Congreso con mayoría conservadora, que impidió sus iniciativas mas revolucionarias como la creación del Banco Central estatal, paso previo a nacionalizar el comercio exterior manejado por las exportadoras de cereales. Tampoco pudo avanzar con la nacionalización del subsuelo y una reforma agraria. Sin embargo realizó un gobierno que hoy podemos llamar progresista, nacionalista y popular.

Yrigoyen soportó la oposición por derecha de la entente conservadora-oligarquica que volverá al poder con el golpe de Uriburu en en 1930; y por izquierda del partido socialista y del anarquismo que vivían la euforia de la revolución rusa de 1917.

Sin embargo, no podemos desconocer ni obviar que, durante el gobierno de Yrigoyen, se produjeron tres de las peores represiones a obreros, que registra nuestra historia. La “Semana Trágica”, la “Represión en la Patagonia” y la “Forestal”.

Semana trágica

El conflicto comenzó en diciembre de 1918, con una huelga por mejoras laborales en la Casa Vasena -empresa metalúrgica de capitales nacionales y extranjeros- . En su inicio el gobierno intentó mediar, pero se encontró con la negativa de la patronal a aceptar los reclamos obreros y con el rechazo del sindicato a cualquier tipo de mediación, dada su adscripción a la FORA anarquista.

La violencia se desatará -el 7 de enero de 1919- con la represión, por parte de la policía y los rompe-huelgas, de un mitín de obreros, que provocó cinco muertos y decenas de heridos.

El enorme cortejo que acompaño el entierro de las víctimas fue durante reprimido y a partir de allí, la situación derivó en caos. El General Luis Dellepiane tomó el control de la ciudad y desató una feroz represión que duro varios días y dejó un saldo de 700 muertos 4000 heridos y miles de detenidos en todo el país. El grupo para-policial la Liga Patriótica Argentina persiguió y asesinó a dirigentes obreros y anarquistas. Incluso su violencia se extendió al barrio judío de Once ejecutando el único “pogrom” (matanza de judíos) realizado en continente americano.

Finalmente el sindicato metalúrgico logró que los empresarios, presionados por el gobierno, concedieran las reivindicaciones propuestas en su pliego; no obstante, la historia culmina con el cierre definitivo de los talleres Vasena hacia 1926.

La Patagonia Trágica

En 1920, en las estancias en las patagonicas -en su mayoría inglesas- los peones, trabajaban en turnos de 15 horas, arriando majadas con 18º bajo cero, por salarios insignificantes, y dormían apiñados en diminutas barracas. La Sociedad Obrera de Rio Gallegos y la Federación Obrera (FORA), de tendencia anarquista, impulsaron una intensa campaña de sindicalización de peones.

Se reclamaba un sueldo mínimo de 100 pesos, comida en buen estado, dignas condiciones de higiene, velas para alumbrar en la noche y que las instrucciones de los botiquines sanitarios estuvieran en español en lugar de inglés.

Enterado de la crisis, el presidente Hipólito Yrigoyen, envió a Santa Cruz en enero de 1921, a tropas del ejército al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela, con la orden de normalizar la situación. Inicialmente se impuso la vía del diálogo y, con la mediación del gobernador Izza, se llegó a un acuerdo por el cual los terratenientes se comprometían a cumplir con las exigencias de los peones. Varela y sus hombres volvieron a Buenos Aires, pero el quebrantamiento del convenio meses más tarde por parte de los hacendados hizo que el conflicto estallara con mayor virulencia. Se decretó paro general y se ocuparon haciendas. La organización obrera se fortaleció y se proveyó de armas para la autodefensa. Los principales líderes del movimiento libertario eran el español Antonio Soto y el entrerriano José Font, conocido como “Facón Grande”.

A fines de 1921 Varela regreso a Santa Cruz al mando de dos regimientos de caballería. Varela exigió a los huelguistas que volvieran a sus actividades, en el plazo de un día, y dictó una resolución en donde decía que cualquier obrero armado sería fusilado sin más tratamiento. Tras la negativa respuesta de los trabajadores, cerca de mil quinientos de obreros fueron fusilados. Uno de los sitios donde fueron ejecutados cientos de peones, fue la Estancia La Anita, de propiedad de la familia Braun-Menéndez (dueños de La Anónima) cerca de lo que hoy es El Calafate.

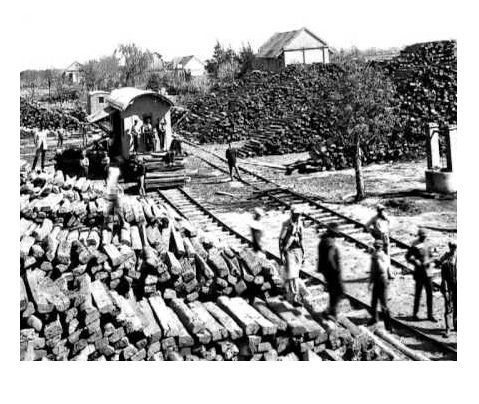

La Forestal

La Forestal era una empresa inglesa establecida desde 1914 en el norte santafecino para explotar el tanino. En materia laboral la empresa eludía todo tipo de reglamentación, entregando como pago vales intercambiables en sus propios almacenes. A fines de 1919 estallaron huelgas dirigidas por el Sindicato de obreros del Tanino. La empresa luego de varias dilaciones dispuso cierre escalonado de fábricas y obrajes dejando alrededor de 7000 trabajadores desocupados. Un importante número de obreros junto a sus familias se replegaron hacia la espesura del monte, permaneciendo allí por más de tres meses, resistiendo el asedio de la “Gendarmeria Volante”. El resultado fue entre 500 y 600 obreros asesinados.

Si con los ojos del presente juzgamos el gobierno de Don Hipolito Yrigoyen, por un lado podemos afirmar que se trató de un gobierno defensor del interés nacional, con sensibilidad popular que llevo adelante importantes avances en lo económico y lo social. Pero, si lo juzgamos desde nuestra experiencia y visión actual de los derechos humanos, no nos equivocamos al decir que la sumatoria de estas tres masacres (casi tres mil muertos), solo han sido superadas por el terrorismo de estado impuesto por la dictadura de 1976. Como expuse al inicio, la historia no es blanco o negro, sino una infinita gama de grises. Y tampoco pretendo tener una respuesta para todo. Es bueno, interrogarse y dejar finales abiertos.

Voy a terminar con dos anécdotas que tienen el mismo hilo conductor en dos épocas diferentes.

La dignidad de las prostitutas.

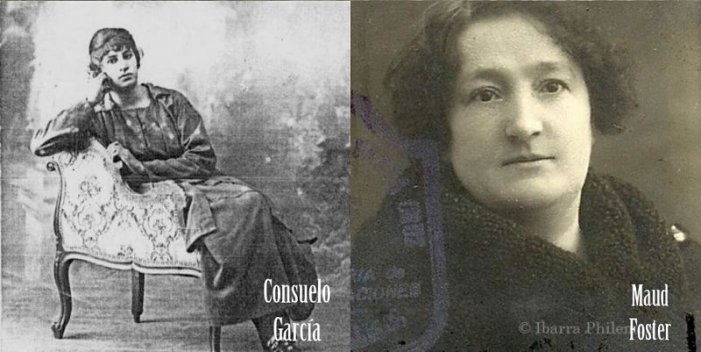

Según cuenta Osvaldo Bayer, en la comisaría de San Julián, el 17 de febrero de 1922 estuvieron detenidas allí Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Fueron popularmente conocidas como «Las Pupilas de la Catalana» . Cuatro jóvenes prostitutas que se negaron acostarse con los soldados del Ejército Argentino, responsables de la masacre de 1500 peones rurales huelguistas. Fueron detenidas como castigo por la osadía de decirles en la cara a los soldados “con asesinos no nos acostamos”. Un gesto de dignidad ante tanta masacre.

Esto lo cuenta Nestor Verdinelli, jefe militar de las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) en Taco Ralo, cuando caen presos en septiembre de 1968, y los trasladan a una comisaría en el gran Buenos Aires. Relata Verdinelli: “En un momento los milicos amenazan darnos una paliza “que recordaríamos si salíamos con vida”. Esto pasa una noche que justo habían hecho una redada de prostitutas. Serian como 20 o 30 prostitutas en la celda grande, que comenzaron a armar barullo cuando los canas se dirigían a nuestra celda. Gritos, amenazas de encender colchones, esas cosas…..terminó en negociación: las prostitutas aceptaban tener sexo a cambio de que no nos peguen. Los canas aceptaron y nos dejaron tranquilos. Desde entonces, tengo el máximo respeto por las prostitutas y me ofende cuando alguien usa la palabra como ofensa. Porque poca gente tiene la dignidad que esas mujeres demostraron esa noche.”

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Ahora San Juan.

Actualidad

Por unanimidad: el Senado aprobó nuevamente el aumento de las jubilaciones en general

Con la vicepresidenta al frente de la sesión, que se retiró al momento de la votación, la oposición sancionó la suba de los haberes previsionales y el bono. Un sector de la UCR, los correntinos y algunas fuerzas provinciales fueron decisivos para reunir el quorum.

Con un tablero que no funcionaba, cada legislador fue expresando su voto con la voz. En tanto, Villarruel se levantó y se retiró de la sesión.

- 52 afirmativos

- 4 abstenciones

Actualidad

Inauguración de un nuevo mástil en el Centro Ambiental Anchipurac

En el marco de los festejos previos al Día de la Independencia, el señor vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó del acto de inauguración de un nuevo mástil en el Centro Ambiental Anchipurac.

El evento contó con la presencia del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos; la directora de Anchipurac, Jenifer Tudela; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba, y concejales del departamento.

Durante la ceremonia, el Vicegobernador dirigió unas emotivas palabras al público presente, destacando el profundo simbolismo de la bandera argentina y el legado de quienes forjaron nuestra independencia: “Qué bonito es verla flamear. Me lleva a pensar en cuántos argentinos dieron su vida por la patria. Belgrano, por ejemplo, provenía de una familia con recursos, estudió en España, fue abogado, militar, y usó su sueldo para fundar escuelas. Murió pobre, pero con una grandeza que hoy debemos recuperar. Es muy difícil ser como él, pero podemos y debemos esforzarnos por ser buenos ciudadanos: buenos padres, madres, compañeros de trabajo, personas de bien que construyan una patria más justa y solidaria”.

Además, el Vicegobernador subrayó el vínculo entre libertad y responsabilidad, haciendo especial hincapié en el cuidado del ambiente y la importancia de la educación: “Ser libre implica prepararse, estudiar, cuidar nuestra tierra y nuestro entorno”.

/PrensaRivadavia

Actualidad

El gobierno nacional disolvió la agencia que regulaba el cannabis medicinal y el cáñamo industrial

A través del decreto 426/2025, el Ejecutivo oficializó la eliminación de la agencia que regulaba el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, junto a otras dependencias estatales. Las funciones pasarán a manos de ministerios y secretarías.

El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración del Estado con la publicación del decreto 426/2025, firmado poco antes de que vencieran las facultades delegadas por la Ley Bases. Entre las medidas más destacadas se encontró la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Según lo detallado en el decreto, la eliminación del organismo respondió a un informe que detectó una estructura jerárquica sobredimensionada, en relación con la cantidad de personal. Además, se argumentó que el esquema vigente no diferenciaba con claridad entre los usos y productos derivados de la planta de cannabis, lo que generaba trabas regulatorias y afectaba la competitividad de la industria.

Con la disolución de la ARICCAME, las tareas vinculadas al cáñamo industrial y la biomasa quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que ANMAT asumirá el control de los productos con fines medicinales.

El mismo decreto también suprimió al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Economía, que además ejercerá como autoridad de aplicación de la Ley 27.118. Sólo permanecerán el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y algunas tareas básicas de fiscalización.

Otro de los organismos disueltos fue el Instituto Nacional de Semillas (INASE), junto con la Comisión Nacional de Semillas. Sus competencias pasarán a la Secretaría de Agricultura, que ahora contará con un Comité Asesor de carácter honorario para tareas de inspección y control.

En paralelo, el Gobierno decidió transformar el esquema de funcionamiento de otros entes autárquicos. El INTI dejó de operar como organismo descentralizado y pasó a depender directamente de la Secretaría de Industria. En tanto, el INTA y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) fueron convertidos en entes desconcentrados, con el objetivo de mejorar su articulación y eficiencia.

Estas medidas forman parte del plan de reestructuración estatal impulsado por el presidente Javier Milei, centrado en reducir el gasto público, eliminar organismos considerados ineficientes y redirigir funciones a áreas con mayor poder de ejecución dentro del Gabinete.

/C13

-

![]() Sociedad 2 meses ago

Sociedad 2 meses agoUn nene de 8 años fue a jugar con amiguitos pero no volvió: apareció a las 4 de la madrugada a 3 kilómetros de su casa

-

![]() Espectáculos 2 meses ago

Espectáculos 2 meses agoCecilia Insinga reconoció la infidelidad de Diego Brancatelli con Luciana Elbusto: «El despecho que produce que no te elijan»

-

![]() Nacional / Política & Economía 2 meses ago

Nacional / Política & Economía 2 meses agoDesde este lunes los sanjuaninos pueden solicitar la nueva Licencia de Conducir Digital: cómo es el trámite online

-

![]() Sociedad / Sucesos 2 meses ago

Sociedad / Sucesos 2 meses agoEncontraron el cuerpo sin vida del jachallero que estaba desaparecido

-

![]() Sociedad / Sucesos 2 meses ago

Sociedad / Sucesos 2 meses agoMurió un joven de 16 años: chocó de frente contra un poste

-

![]() Espectáculos 2 meses ago

Espectáculos 2 meses agoMaría Valenzuela fue internada de urgencia en un centro de salud mental: qué le pasó

-

![]() Internacional / TV BRICS / Política & Economía 2 meses ago

Internacional / TV BRICS / Política & Economía 2 meses agoPresidentes de China y Brasil firmaron 20 acuerdos de cooperación

-

![]() San Juan / Política & Economía 2 meses ago

San Juan / Política & Economía 2 meses agoLegislatura de San Juan: se prepara para la entrega de la “Mención de Honor Maestro Mario Pérez” 2024